《從究竟空,到諸法空、諸法不空》

2024-09

我們曾討論了「諸法空」與「諸法不空」的問題,說明瞭不要去找「究竟空」,因為「究竟空」是一切法普遍存在本身,這一切法存在本身如果不劃出邊界,是沒有辦法生起作用的。但是若談一切法普遍存在,至少要知道一切法的「本體」就是一切法的存在本身,從行法實踐的角度講,這是一個原則性的最根本的認知。

一切法的普遍存在運用到行法實踐,必須要有自我因素的參與,在「究竟空」一切法普遍存在本身劃出邊界,這個能力是人天眾生所特有的,而「諸法空」與「諸法不空」二者的生起都需要有自我因素的參與,以及思惟、分別、選擇、判斷的參與。

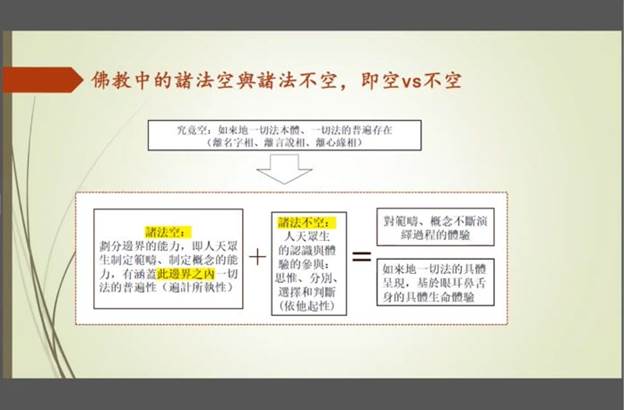

我們看到太多過去的大德、祖師們的論義裡,都是強調離言說相,離名字相,離心緣相,認為只要有名字相、有言說相、有心緣相,就是凡夫種性的虛妄法;對這一點上一講我們把它說清楚了,所以必須要明瞭從「究竟空」到「諸法空」和「諸法不空」之間的差別。看下面的這張圖表:

這裡我們講了兩個新的概念,「遍計所執性」和「依他起性」。以往我們聽到的、看到的關於「遍計所執性」和「依他起性」,都有一個很重要關鍵的缺失,都是依賴於凡夫種性,依賴於染淨模式來定義的,這是不對的。這種註解有誤導性,因為「遍計所執性」和「依他起性」是自性本自具足的能力,不能按照凡夫種性來詮釋。因為衆生皆能對一切法生起遍執,於是「遍計所執性」就變成了執著,以致生死染著等等。雖這種講法聽上去並沒有錯,因為在凡夫種性時,「遍計所執性」、「依他起性」確實是按凡夫種性的思惟模式生起作用的;但必須要說清楚,「遍計所執性」、「依他起性」是自性本自具足的能力,即便到達菩薩位、到達無上正覺,這兩個能力一樣存在。

上次我們是按照菩薩道種智行法的角度去講的,強調的是人天眾生面對一切法、有給任何一法命名的能力,這個能力就是「遍計所執性」。所以我們不能一談到「遍計所執性」,就跑到凡夫種性,看到一法就容易執著,執著之後就生起煩惱,這是不對的。「遍計所執性」和「依他起性」,前一個在根本智的行法裡,依於根本智的力量,後面的是依差別智的能力生起的。這兩個必須要分清楚,在很多的註解裡,都將這兩個概念混在一起。另外,這兩個若和「究竟空」合起來,就構成生命中的一切法,就是「圓成實性」。

進入華嚴行法之前,還沒有到達證諸法空,得無生忍,到見性位時,可以認為生命中的一切法都是虛妄的、染濁的、都是生死法。但進入華嚴行法,到達見性位,證諸法空,得無生忍,一定要建立起另外一個理念,就是一切法、一切生命體驗皆是真實的。

「真實」非指輿虛妄相對的那一個,「真實」就是存在,存在本身的屬性就是「真實」。即便在見性位之前,所謂凡夫種性的虛妄法等,在其虛妄的範疇裡它也是真實的。自性本身有生起虛妄法的能力,而所生起的虛妄法,相對於自性本身的能力,皆是真實法,皆能帶來生命體驗。

「究竟空」、「諸法空」與「諸法不空」是佛教的核心理念,我們要想到達見性位,得無生忍,得一切智,概念必須要很準確,否則的話,怎麼去見性,怎麼到達見性位呢。

定義概念就是定義諸法的邊界,這是在意地完成的。若只有意地的理解,沒有眼耳鼻舌身的體驗,也就是意地的理解、邏輯上的推演如果不指向眼耳鼻舌身體驗的話,這種推演就是空洞的;反之,若沒有意地的參與,只有眼耳鼻舌身具體的生命體驗,此種體驗就是盲目的、零散的。

因此,只有概念,沒有體驗,概念就是空洞的;只有體驗,沒有概念,體驗就是盲目的、表淺的,零散的,因此時的眼耳鼻舌身的生命體驗是共一切有情的。欲成就無上正覺,成就生命解脫,意地的成就是核心,但意地的成就不能成為空洞的東西,必須要落「地」,「地」就是眼耳鼻舌身的一切法。若要把眼耳鼻舌身的一切法編織成一個依於個體生命的、依於自我因素的一個世界,祇有把兩者合在一起纔行。

我們談過,無論是佛經,還是《聖經》,在講到「天」時都有很多層。《聖經》的第一句話就是「起初神創造天地」,這裡的「天」是複數,「地」是單數;佛教談到的「天」有夜摩天、兜率天、他化天……很多層,也是複數。「天」為什麼有很多層?因為「天」是從意地的思惟模式角度講的,不同的思惟模式就是不同的諸「天」;但是「地」是眼耳鼻舌身的一切法,是因緣生法,它是直接依賴於色身建立的,所以「地」只有一個。